Vom Verlieren der Sprachlosigkeit

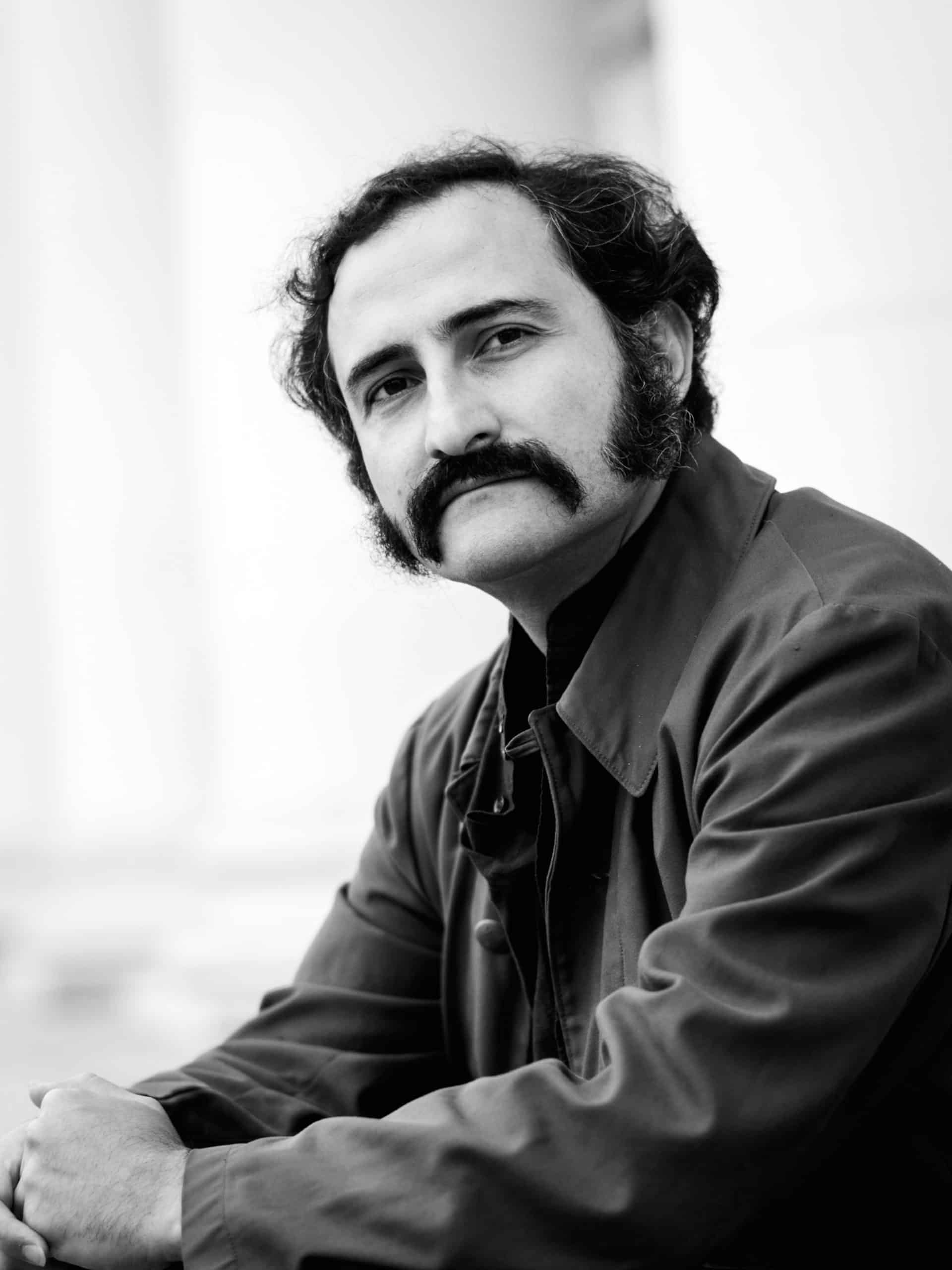

Mit der Entscheidung für das Projekt Das Ende ist nah des aus dem Iran geflüchteten Amir Gudarzi, der in Wien Hernals seine neue Heimat gefunden hat, verletzte die Jury ein ungeschriebenes Gesetz. Erst wenn ein Werk zwischen zwei Buchdeckeln abgeschlossen ist, kann es beurteilt werden – so die Annahme. In diesem Fall ergeht der Preis an ein Fragment im Werden.

Diese bewusste Entscheidung ist ein deutlicher Auftrag, dieses Buch zu Ende zu schreiben. Bereits mit der Leseprobe seines ersten Romans überzeugte der engagierte Theatermacher und Dramatiker, der bereits am Royal Court Theatre, am Theaterensemble Würzburg oder am Werk X am Petersplatz innovative Projekte realisierte.

Denn natürlich gibt es Statistiken, Archive und Protokolle, welche die Geschichte der Migration dokumentieren. Die Erfahrung eines Menschen, der auf der Flucht vor Mord und Folter in seinem Land unmissverständlich vermittelt bekommt, dass er auch an seinem Zufluchtsort nicht willkommen ist, kann uns allerdings nur Literatur erklären.

Das Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen und ein Flüchtlingsquartier in Plankenstein rücken dabei Niederösterreich in einen nicht gerade charmanten Fokus, mit dem wir uns gerade im Jahr des 100-jährigen Bestehens des Bundeslandes bei aller Feierlaune auseinandersetzen müssen.

Das Gebäude seiner autobiografischen Erzählung teilt Amir Gudarzi in Stockwerke. Diese Struktur ist eine Reminiszenz an seinen ersten Job als Pizzabote und an die bittere Erfahrung des Selbstmordes einer Freundin, die sich aus dem fünften Stock stürzt.

Die einzelnen Erzählstränge – von einer Kindheit im Iran, den Protesten gegen das Regime 2009, dem Ankommen als Geflüchteter und einer deutschen Frau, die von Wien aus die iranischen Proteste verfolgt – verflechten sich. Sie entwickeln sich zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der Sprache, die Konflikte sichtbar macht.

Denn Farsi ist die Sprache der Folter, und Deutsch ist die Sprache der Shoa, wie der Protagonist feststellt, als er sich in Österreich aus der iranischen Geschichtsfälschung befreit. Dass Amir Gudarzi diese notwendige Auseinandersetzung nicht scheut, ist ein wesentlicher Grund für seine Anerkennung.