Literatur hat das Recht, Fragen zu stellen

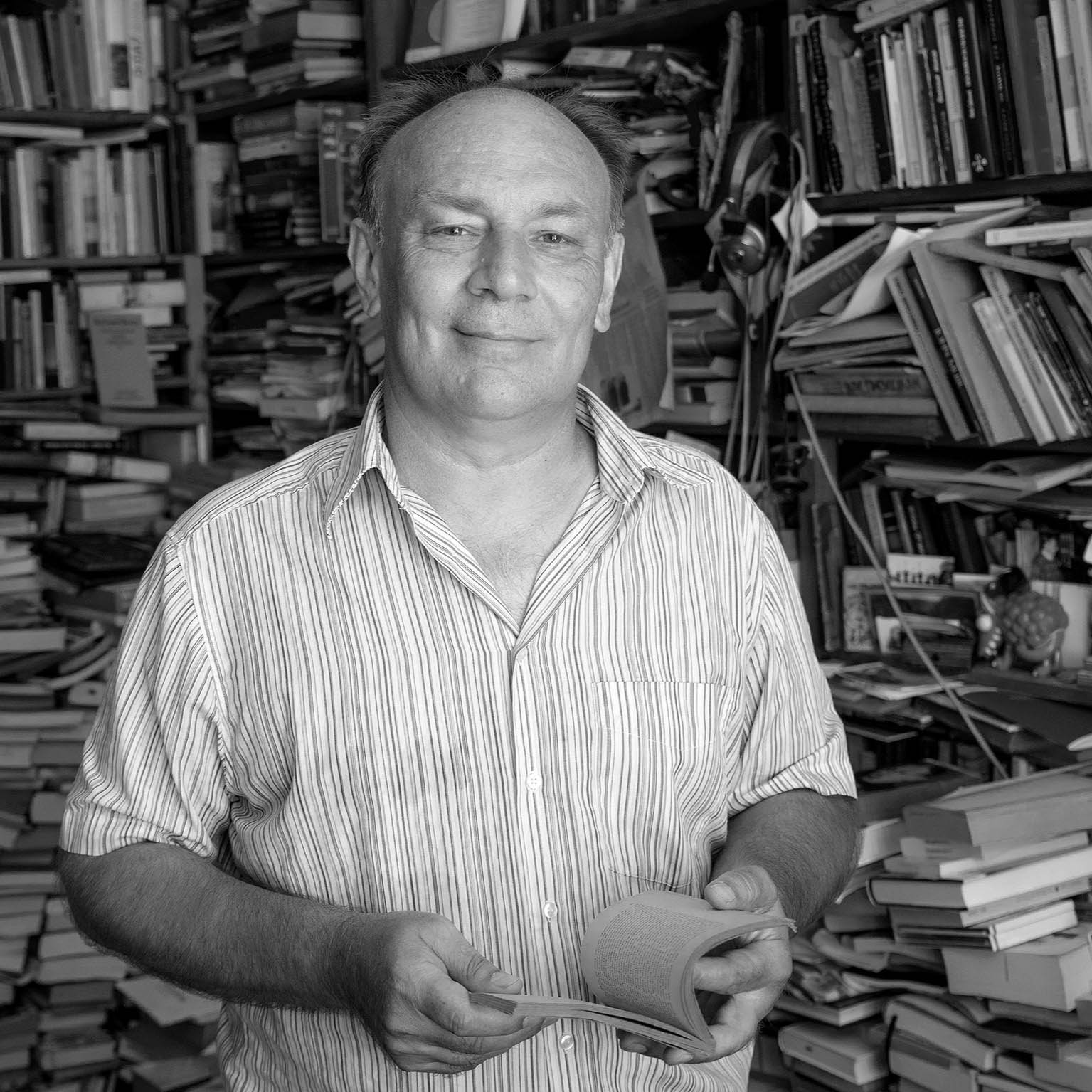

Erich Kleins Sprache ist eindringlich: Spricht er, so mit der Intensität desjenigen, der sich verständlich machen will, der die Artikulation wichtig nimmt, der erfahren hat, dass Sprache Übermittlung braucht, wenn es – Rilke abgewandelt, wenn er jemanden einsingen will –auch ein Einsprechen gibt, ein Hineinsprechen in den anderen über den Radioäther hinweg, dann versucht er das.

Erich Klein begann sein Leben in Niederösterreich, 1961 in Altenburg bei Horn, abseits der größeren Städte und doch nah am Zentrum der Wissenschaft und Kultur, neben dem Stift, umgeben von Wald so weit das Auge reicht, dessen Geschichte ins 12. Jahrhundert reicht, dessen Buchschätze in der Bibliothek zur Akustik beitragen, die den Sommer über Barockoper und Kammermusik trägt.

Das weite Feld des Kultur-und Wissenschaftsjournalismus beschreitet Erich Klein also von der Literatur aus: Nach Studien der Philosophie und Germanistik in Wien lebte er von 1990 bis 1999 in Moskau; danach entschied er sich für ein selbstbestimmtes Leben als Übersetzer, Publizist und Kurator. «Literatur hat das Recht, Fragen zu stellen» – das ist der Maßstab des Literatur-Kurators Klein für seine Organisationsarbeit der «Literatur im Herbst», als Rezensent, als Übersetzer oder als Redaktionsmitglied der Literaturzeitschrift «Wespennest» in Wien. Die Kindheit im Waldviertel hat den Hörenden, Schreibenden und Lesenden geprägt. Die Klänge der Kindheit, das Hufe-Beschlagen, der Geruch von Ruß, der Akt des Sauabstechens, die Erinnerung an den Geruch des Blutes und der Gedärme – Erich Klein erzählt die Gerüche, die Abläufe der Kindheit, er wird zum Erzähler, zum Behüter und Bewahrer einer Vergangenheit, er wird zum Chronisten eines Niederösterreich, das er noch in den 1960er, 1970er Jahren erlebt hat. Das ist seine Huldigung an Niederösterreich, die Fassung der Vergangenheit für nachfolgend Nachlesende, das Nachgehen denen, die für ihre Literatur, die vor ihm Niederösterreich begangen haben, wieder Dichter W. H. Auden in Kirchstetten. Die Auswahl seiner Themen ist Anliegen, Vorschlag, Aufforderung zum Nachlesen, zum Weitergehen auf seinen Fährten, wobei die Geschichten von prominenten Niederösterreich-Gästen und die nostalgischen Erinnerungen dem Land und seinen Bewohnerinnen und Bewohnern schmeicheln. Auf eine andere Weise seiner Arbeit gibt Erich Klein der niederösterreichischen Bevölkerung eine Antwort auf deren Vergangenheitssicht; wie Erich Klein einen ebenso wachen Zeitgenossen nennt, Martin Pollack, das trifft auch auf ihn zu, auch er ist ein «literarischer Geschichtspolitiker». Klein hat neun Jahre in Russland gelebt, seine Fähigkeit des Verstehens, des Übertragens, des Übersetzens aus russischer Sprache und Welt bildet einen großen Teil seiner Arbeit; er ist kein Experte, sondern ein Annäherer. «Muss ich, nur weil ich mich für das Land interessiere, schon an Russland glauben, wie es im Gedicht heißt? Es gar lieben?» Also – ein Erfahrener. «Russlandexperten zeichnen sich durch eines aus – sie wissen alles besser. Etwa, dass Putin eine Gefahr für Europa und den Weltfrieden darstellt. Oder, dass es sich eigentlich ganz anders verhält. Mein Russlandbild seit der ersten Sowjetunionreise im Jahr 1980 besteht darin, keines haben zu wollen.» In den zahlreichen Beiträgen, die gerade jetzt zu den Kriegsende-Jubiläen in der Wiener Stadtzeitung «Falter», in der Tageszeitung «Der Standard» erschienen, in den Interviews, die er führt, zeichnet sich Erich Klein durch naheliegende Fragen, durch gezielte Übersetzungen, durch erhellende Beispiele aus. Er konfrontiert die Lesenden einerseits mit den Überzeugungen der Nachkriegszeit, lässt Erinnerung der Menschen im Lande aufleben, um sie dann mit den Fakten und den Erlebnissen der «Anderen» zu ergänzen. So lässt er das Nachkriegsniederösterreich, das so lange von den «Russen» als Besatzung sprach, das sich so lange unbefreit fühlte, lesen, wie es die anderen damals empfanden; dass es stimmte, von der Besatzung beraubt und zugleich beschenkt worden zu sein, gerettet und vergewaltigt. So lässt er den Opfern auf beiden Seiten ihre Haltung und ergänzt die Sicht der einzelnen Augenzeugen mit jenen anderer, sodass Literatur Zeitzeuginnenschaft und Zeitzeugenschaft vermittelt.

Die Jury für den Sonderpreis Kultur- und Wissenschaftsjournalismus schreitet in den Fußstapfen der Jury der Stadt Wien und der Republik, Erich Klein ist in den letzten Jahren ein Viel-Ausgezeichneter.

Der Ertrag seines Weges des außerhalb der Hierarchie Arbeitenden, ohne die Würde der Funktion, ist verheißend.