Musik, die klüger macht

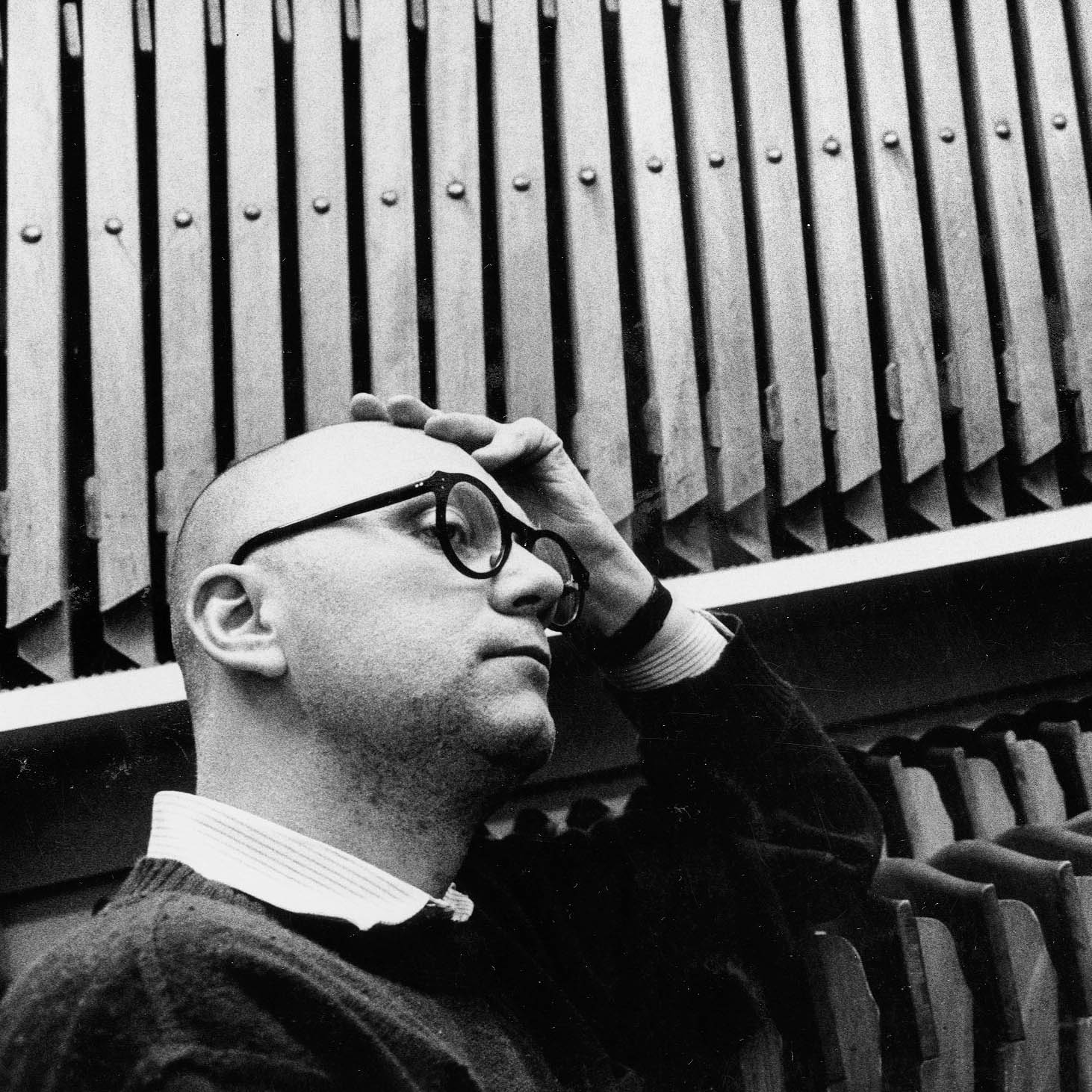

Jury-Sitzungen für Musikpreise werden zusehends schwieriger, scheitern beinahe an der Vielfältigkeit der Einreichungen. Nicht nur haben sich die preiswürdigen Kategorien vervielfacht, es sind die Ausschließungsgründe haltloser geworden und von den Juroren wird Kenntnis in vielen Musikwelten erwartet. Der gemeinsame Nenner dieser Musiken ist kleiner geworden, Qualität zu erkennen und sie den Jurorenkollegen zu verbalisieren langwierig. Das ist auch eine Generationenfrage, aber es liegt in der Natur der Sache. Japans Sprache nennt Musik mit 60 Begriffen, die ihre eigenen Milieus und Rituale haben. Vielmehr sind wir alle Fremde geworden – fremd in Musikwelten. Gerade die Grenzüberschreiter, die Schöpfer neuer Welten und Entdecker neuer Zwischenwelten laufen Gefahr, als Dilettanten verschrien zu werden. Unkenntnis verführt zur Abwertung. Die Unsicherheit der Musikexperten mag sich in der Scheu ausdrücken, überhaupt Preise zu vergeben. Der österreichische Staatspreis für Musik wurde neun Jahre lang nicht vergeben. Der Mödlinger Franz Koglmann, der nahe liegende, unbestrittene Würdigungspreisträger des Jahres 2003, schließt jene Diskussionen in seine Arbeit ein. Sein Verdienst ist, die Vielfalt der Traditionen zu ertragen, zugänglich zu machen. Koglmann leidet nicht daran, er liebt «das Gewirr ineinander verknoteter Fäden» – um mit Bernd Alois Zimmermann zu sprechen. Einst als die Musikjournalisten und Musikhistoriker noch Kategorien zu bilden versuchten, da wäre Franz Koglmann in die Kategorie «Third Stream» eingeflossen. Jene Zwischenwelt zwischen Klassik und Jazz, die Gunter Schuller als erster benannte. «Ich komponiere nicht Jazz, ich schreibe Musik, die Jazz zulässt.» Koglmann steht in der Tradition, die eine weitere, weitergehende Facette des Jazz zulässt, aber doch mit afrikanischen Ursprüngen und naiven Swings und Grooves nichts mehr zu tun hat. «Lets cool on» – ist eines seiner künstlerischen Mottos und der Titel eines Thelonious Monk-Stücks. Charakteristikum seiner Arbeit: Kühler Kopf und abenteuerliches Herz. Er deklariert sich als Alban-Berg-Fan, liebt die musikalischen Traditionen, er kennt vieles genau, drückt seine Verehrung und Zuneigung für Vorläufer aus: «Thoughts about Duke». «Franz K. aus Wien strengt an, aber er macht das Ohr gescheiter.» – schrieb die Hamburger Woche. Tatsächlich – er bringt uns in seiner Musik ein Kaleidoskop der Kunst des 20. Jahrhunderts. Wir, sein Publikum, haben viel mit ihm gelernt: Er nimmt Bezug auf den Lichtkünstler Moholy-Nagy, die Filme Alain Resnais´ werden zitiert, filmische Techniken – wie Rückblenden – in die Komposition geholt, Koglmann liebt jene Künstler, die über ihre Kunst hinaus denken: Oscar Schlemmer, Kurt Schwitters, Giorgio De Chirico. Yves Kleins Tryptichon gab seinem Monoblue Quartett den Namen – eine von mehreren Formationen, mit der er seine Musik schreibt und selbst mit aufführt. Schon ist er selbst Objekt der Hommage geworden: Franz West kreierte für ihn ein hölzern-gipsernes Tragbild mit 24 Tragegriff. Die Literatur-Zeitschrift Wespennest widmete ihm und seiner organisatorischen Basis «Wiener Musikgalerie» eine Sondernummer im Jahr 1996.Er komponiert nach einem bescheidenen Modell: zusammensetzen, wiederfinden, reflektieren, sammeln, ordnen, auswählen. Strawinsky sagte «Kunst ist Auswahl». Sämtliche Formen finden sich in seinem reichen Œuvre. Der neueste große Erfolg war 2003 die Oper «Fear death by Water» mit dem langjährigen Librettisten Christian Baier, sinnlichaufregend inszeniert von Nora und Michäl Scheidl im Museumsquartier. Wir freuen uns, weiterzulernen! Koglmanns Musik erfüllt nicht Erwartungen, ist nicht bequem, aber seine Events, die er mitgestaltet, sind immer spannend.