Kunst als Ratio

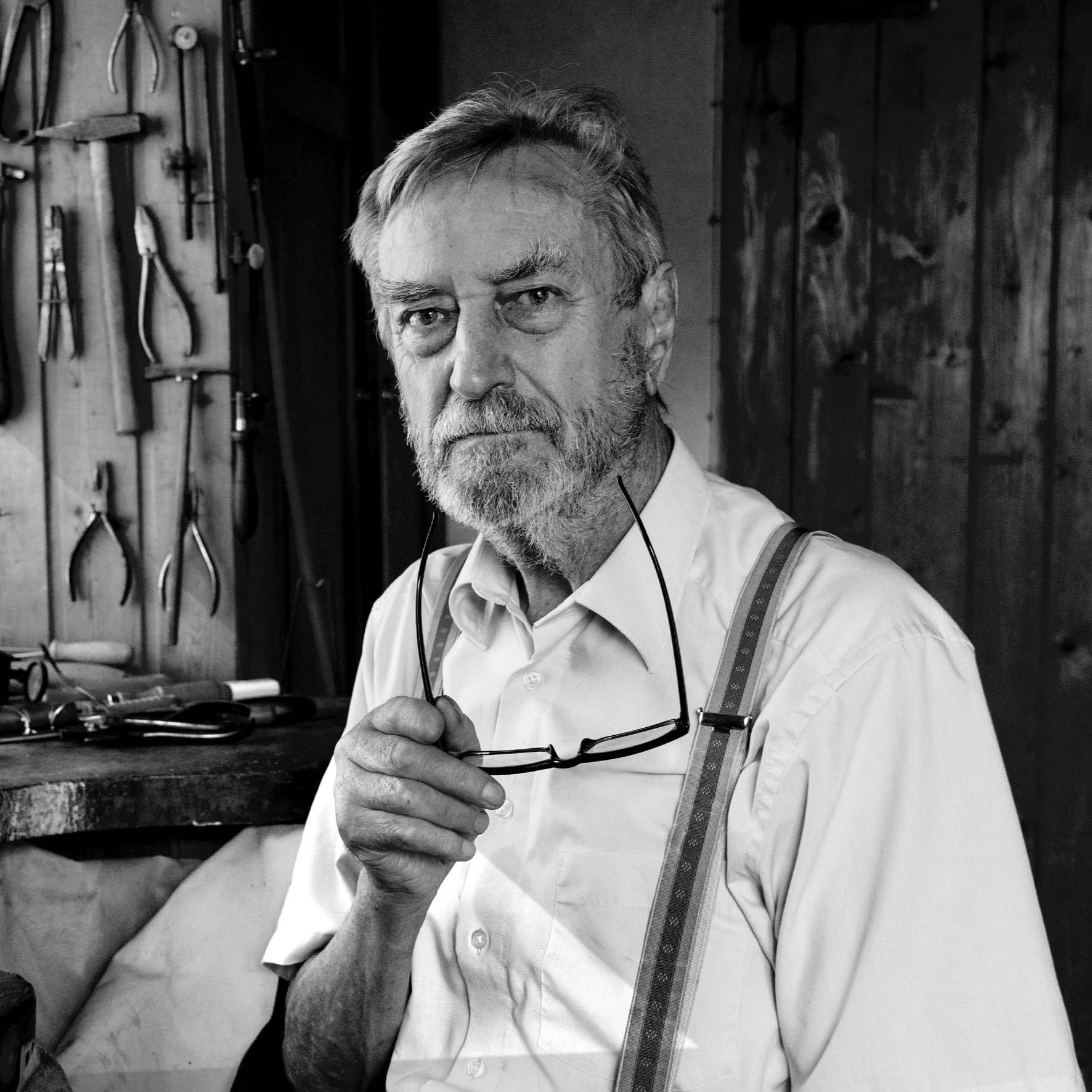

Zum Werk von Hermann J. Painitz. Hermann J. Painitz gehört hierzulande zu jenen Künstlern, deren Werk konträr zur gängigen öffentlichen Kunstwahrnehmung und -glorifizierung nicht auf einem gestischen, expressiven oder aktionistischen Selbstverständnis basiert, sondern, philosophisch anknüpfend an die Tradition des «Wiener Kreises», auf konstruktivistische Tendenzen, methodischen Verfahrensweisen des Seriellen, Konzeptuellen, Semiotischen und Logischen rekurriert beziehungsweise diese weiterentwickelt. Dabei ist die Musik eines Josef Matthias Hauer ebenso relevant wie etwa die Literaturkonzepte der «Wiener Gruppe». Die daraus resultierenden formalen Prinzipien sind Basis einer künstlerischen Erkenntnisstrategie, die sich jedweden Psychologismen oder emotionalen Intuitionen entzieht und die Dieter Bogner 1976 unter dem Begriff «Exakte Tendenzen» zusammenfasste. Hermann J. Painitz wurde 1938 in Wien geboren, wo er aufwuchs und die Lehre eines Gold- und Silberschmieds absolvierte («Da habe ich das genaue, feine und formal subtile Arbeiten gelernt», äußerte er sich im Gespräch mit dem Autor und bezeichnet sich selbst als «Juwelenmonteur»). 1958/59 arbeitete er in Bern und 1962/63 in London. «Das war die Zeit, wo ich mich zur Kunst entschlossen habe, wo mich Kunst überrannt und ich mich mit ihr verrannt habe!» Es war der Beginn seiner freien künstlerischen Arbeit, die damals vor allem vom Credo und Anspruch, «nicht figurativ sein zu dürfen», ohne in eine expressive oder gestische Haltung zu verfallen, motiviert war. Erste Werke entstanden, bei denen er die serielle Collage für sich entdeckte, die zu einem Grundprinzip seiner künstlerischen Verfahrensweisen wurde. «Serien. Farbfunktionen. Lineare Bewegungen. Dynamische Abfolgen» betitelte er 1964 seine erste Ausstellung, die er im legendären «Griechenbeisl» bei Christa Hauer in Wien hatte; 1966 folge eine weitere Personale («Einzahl Mehrzahl Vielzahl Unzahl»), ebenso sein erstes Manifest (eine Kunstform, die heute fast vergessen ist). Darin heißt es u. a., dass es «keine natürliche Kunst» gibt und die «Zukunft der totalen Künstlichkeit gehört». In den 1960er-Jahren gab es rasch Beteiligungen an wichtigen Ausstellungen, im Studienjahr 1965/66 war er Lehrbeauftragter und Assistent an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien, wobei ihn die «Theorie

er Form» intensiv beschäftigte (informationsästhetische, kybernetische Diskussionen waren damals hochaktuell, insbesondere die kunsttheoretischen Überlegungen von Max Bense). In den Folgejahren begann die Verknüpfung und Überschreitung von Gattungen und Medien, Plastiken, Arbeiten im öffentlichen Raum entstanden, ebenso theoretische Texte und serielle Gedichte. Die Werktitel sind bereits Programm: «Serien und Rhythmus» oder «Notationen» verweisen nicht nur auf musikalische Verfahrensweisen (der Begriff der «Komposition» ist geläufiger Werktitel in den 1950er- und 1960er Jahren), sondern auf das Bemühen, Subjektivität im künstlerischen Werk zu vermeiden, ja zu eliminieren – «Objektivierung» war ein Zauberwort für die neuen Kunstströmungen, die quasi eine «Kunst ohne Künstler», wie es Oswald Oberhuber formulierte, anstrebten. Wie radikal Painitz sein künstlerisches Selbstverständnis Ende der 1960er Jahre entwickelte, ist eindringlich in der Arbeit «Planierung der Alpen» (1969) in der Kunst als absoluter Antipode der Natur gesetzt wird, sowie in der Manifestation «Knallkunst» (1971) einer ironischen Abrechnung mit aktionistischen Kunstformen, sichtbar. Infolge der strukturalistischen Debatten der 1970er-Jahre rücken zeichentheoretische und linguistische Aspekte verstärkt ins Blickfeld, die einen immer komplexeren Bildbegriff implizieren. Dass es aber nicht um eine Kunst-Kunst geht, zeigen gesellschaftspolitisch basierte Werke wie «2. Reihe der Nationalratswahl» oder «angewandte» Arbeiten wie das Leitsystem, das Painitz 1976 für den Neubau der Steirischen Handelskammer und des Wirtschaftsförderungsinstitutes realisierte. Das Werk von Painitz, der 1977 bis 1983 Präsident der Wiener Secession war und Ende der 1970er-Jahre in Kirchstetten im Weinviertel wohnhaft wurde, stellt in seinem kunstlogischen Anspruch die elementare Frage nachder Konstituierung von Bedeutung und damit Weltwahrnehmung. Deshalb sind seine Bilder nicht bloß semantische Bilder, sondern komplexe, konzeptuelle und analytische Sinngenerierungsinstrumentarien. «Kunst ist ein Neuschaffen, ein Generieren von menschlichen Möglichkeiten», schreibt der Künstler 1979.