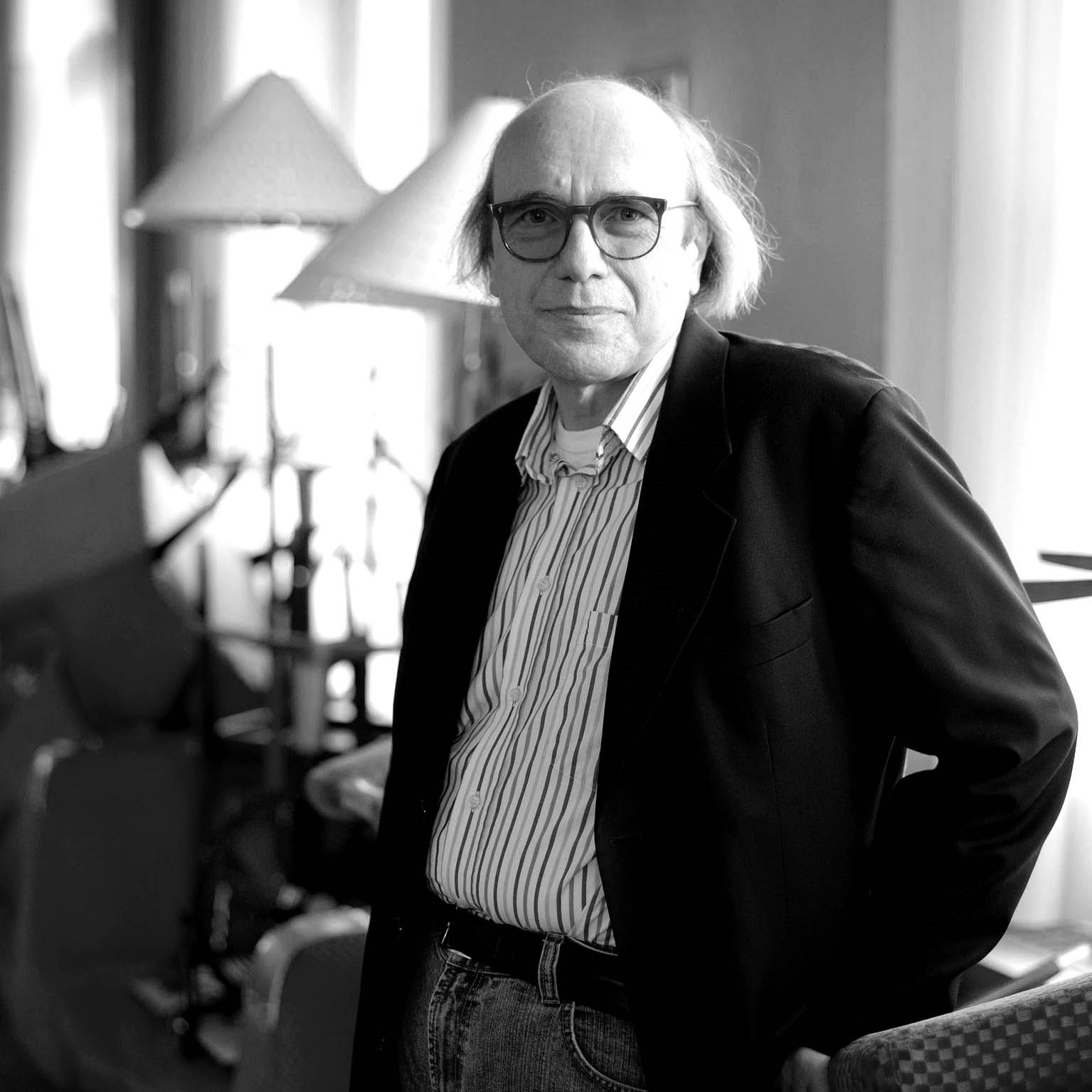

Der literarische Cut

Geboren am 2. Mai 1951 in Melk, verbrachte Herbert J. Wimmer seine Kindheit und Jugend in Pöchlarn. 1965 begann er eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann, die er 1968 abschloss. 1971 übersiedelte der 20-Jährige in die Großstadt Wien, fest entschlossen, Schriftsteller zu werden. Während seiner Pöchlarner Jahre besuchte Herbert J. Wimmer regelmäßig das ortsansässige Kaffeehaus. Feuilleton- und Kulturseiten der aufliegenden Tageszeitungen könnten u. a. dem jungen Mann Anreiz für seine zukünftige literarische Tätigkeit gewesen sein. Niederschlag fanden Kaffeehaus-Lektüre und regelmäßiger Stadtkinobesuch in dem 1999 erschienenen Buch «auto stop. tempo texte», indem der Autor die erste Mondlandung sowie das Woodstockfestival des Jahres 1969 reflektierend verknüpft.

«Vergangenheiten resultieren aus dem Denken von heute», heißt es im Klappentext. Bezugspunkte dazu sind die Schlagzeilen «toter» österreichischer Zeitungen (Express, Arbeiter-Zeitung) und die Titel der in Pöchlarn gesehenen Filme des Jahres 1969, in die der Autor seine Erzählungen fügt. Filme und vor allem der Schnitt/Cut, die Montage interessierten ihn bereits in frühen Jahren und interessieren den Künstler noch immer. (Herbert J. Wimmer verfasste jahrzehntelang als freier Mitarbeiter von ORF/Ö1 Filmkritiken und Filmessays.)

Das Medium der laufenden Bilder und der Cut derselben sind immer wieder in seinen Prosaarbeiten assoziativ zu finden und können auch als Motor seines Schreibens gesehen werden. Eine Ambivalenz, die für Herbert J. Wimmer gleichsam Programm ist.

Seit seiner Übersiedlung nach Wien war er bestrebt, Kontakte zu literarischen Zirkeln zu finden. Dabei war er erfolgreich und von Anfang an sehr wählerisch. Er wusste, wohin er gehört. Seine Vorbilder waren die Mitglieder der Wiener Gruppe und deren Umfeld.

Bereits 1973 lernte er die Schriftstellerin Elfriede Gerstl kennen, mit der ihn von da an eine innige Freundschaft und bald auch bis zu Elfriede Gerstls Tod am 9. April 2009 eine Lebenspartnerschaft verband. Gemeinsam kreierten sie ab dem Jahr 2000 «Textansichtskarten» – Merksätze, meist lyrisch/anagrammatisch. Fünfzig solcher Textansichtskarten erschienen 2004 im Verlag Droschl unter dem Titel «LOGO(S)» – daraus ein Beispiel von Herbert J. Wimmer: «die welt/ist auch/in wien/ein dorf».

Bereits von Beginn seines literarischen Schaffens veröffentlichte Herbert J. Wimmer seine Texte in renommierten Literaturzeitschriften wie «Protokolle» und «wespennest». 1990 erschien seine erste große Arbeit: «Nervenlauf – Prosa aus dem gefährlichen Alltag» bei Deuticke/Wien. Eine erweiterte und durchgesehene Neuauflage mit dem neuen Zweittitel «Die Tücken der Objekte» erschien 2007 im Sonderzahl-Verlag. Dieser verdienstvolle Wiener Verlag wurde zu seiner literarischen Heimat.

Herbert J. Wimmers Romane unterscheiden sich sehr von den herkömmlichen. Er setzt keine traditionellen, gewohnten Erzählhaltungen und literarische Muster ein. Seine Geschichten unterliegen keiner geradlinigen Struktur, keinem narrativen Fluss, die Unterbrechung, der Cut, gehören zu seiner Dramaturgie. Eher spielt er mit literarischen Mustern. Sprach- und Wortspiel, Sprachwitz sind z. B. Bausteine seines Schreibens. Montagetechnik löst bei ihm narratives Schreiben ab. Unbewusstes wird bei ihm transparent, Sicheres schwankt, Identitäten werden verunsichert, und sei es durch «Die Tücken der Objekte». Das Scheitern jeglicher Kommunikation gehört zu seinen Hauptthemen. Cuts eben!

Doppeldeutigkeit und Ambivalenz, ebenso literarische Mittel des Autors, zeigen sich bereits in einigen seiner Titel: «die flache kugel», «unsichtbare filme», «in schwebe halten», «auto stop. tempo texte» und dem Gedichtband «Ganze Teile»

Vorliebe zeigt der Autor für eine streng schematische Textgestaltung. Textfelder, optische Prosa bietet er dem Leser an. Numerisch klar aufgeteilte Kapitel. Oder, wie Herbert J. Wimmer es selbst formuliert: «Strenge Form, wilder Inhalt.»

Ein konsequentes, unbeirrbares literarisches Arbeiten seit vier Jahrzehnten zeichnet den Autor aus. Herbert J. Wimmer begnügt sich eben nicht mit halben Sachen, er bevorzugt «Ganze Teile».