Die Literatur des Unbequemen

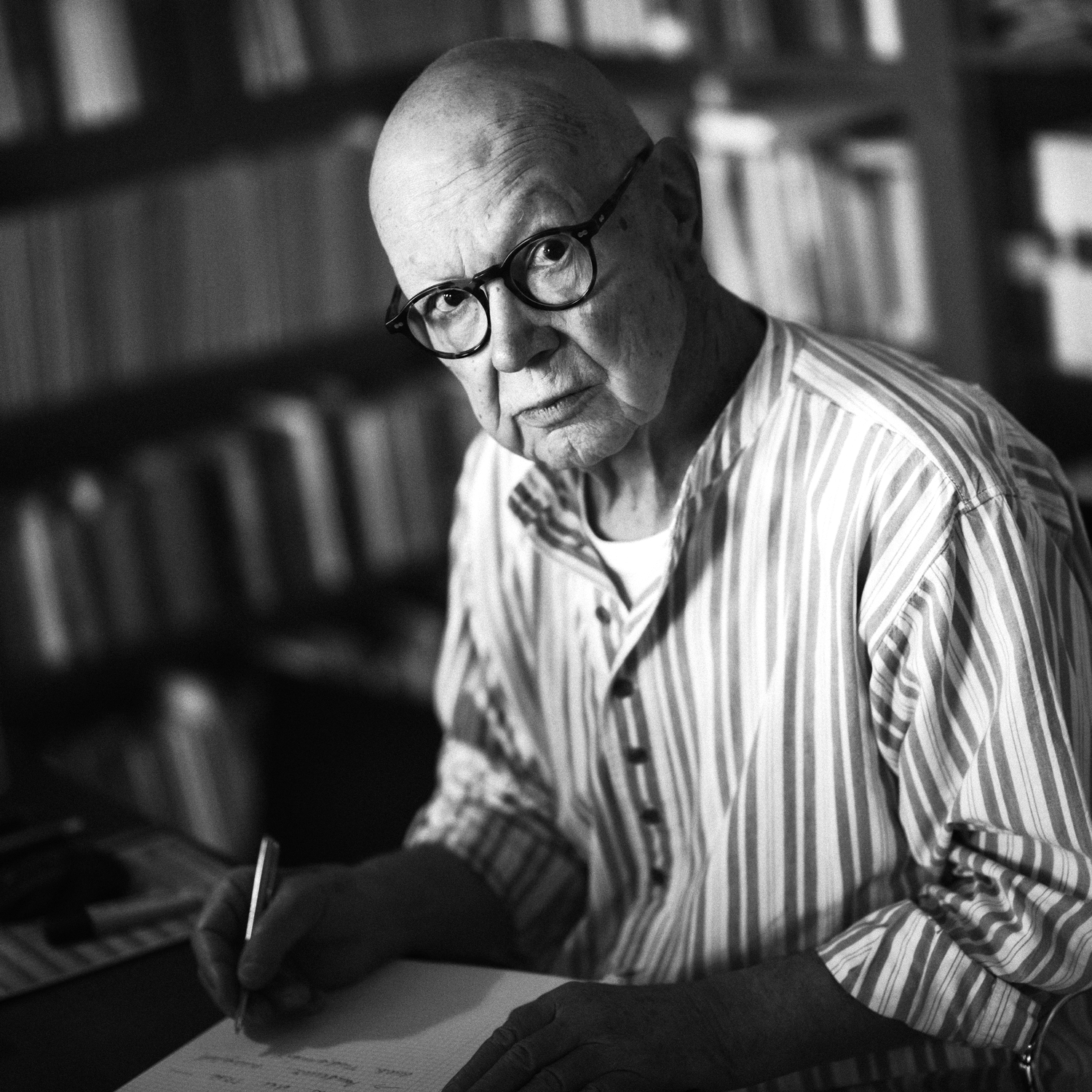

Als „einzigartige Symbiose von Zeitgeschichte und Literatur“ bezeichnet der Historiker Béla Rásky das Werk von Martin Pollack in seiner Laudatio anlässlich der Verleihung des Theodor Kramer-Preises für Schreiben im Widerstand und Exil, den er gemeinsam mit Claudia Erdheim 2019 vollkommen zu Recht erhielt. Martin Pollack nennt auch den Österreichischen Staatspreis für literarische Übersetzung (2003), den Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln (2007), den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung (2011) oder den Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik (2018) sein Eigen. Die Verleihung des Würdigungspreises des Landes Niederösterreich ist nur ein logischer Schritt für einen konsequenten Weg, den er mit seinem Werk geht.

Dieser Weg beginnt als Journalist für Der Spiegel und als Kulturenvermittler. Der überzeugte Europäer, der in Linz und Amstetten aufgewachsen ist, kann wie kein anderer das osteuropäische jüdische Galizien oder das heutige Polen erklären. Das stellte er auch im Zeitzeugen-Forum „Erzählte Geschichte“ im Haus der Geschichte in St. Pölten im Jahr 2018 unter Beweis. Rembert Schleicher nennt ihn in der Furche mit gutem Grund einen „Übersetzer der blinden Winkel Europas“. Er gilt als genialer Erzähler historisch akribisch recherchierter Geschichten, die wehtun, aber erzählt werden müssen.

Als solcher tritt er erstmals mit Anklage Vatermord. Der Fall Philipp Halsmann (2002) in Erscheinung. Sein zentrales Werk sollte jedoch Der Tote im Bunker (2004) werden, das den lakonischen Untertitel „Bericht über meinen Vater“ trägt.

Das Buch beginnt mit einer Reise Martin Pollacks an die österreichisch-italienische Grenze, wo sein leiblicher Vater im April 1947 in einem Bunker mit zwei Schüssen in den Kopf und einem in die Brust tot aufgefunden wird. Obwohl er falsche Papiere bei sich hatte, war ziemlich schnell klar, dass es sich um den SS-Sturmbannführer Gerhard Bast handelte, der als Kriegsverbrecher auf der Flucht war und von seinem Schlepper erschossen wurde. Hier beginnt die Reise durch „kontaminierte Landschaften“, wie es in der Urteilsbegründung der Jury der Theodor Kramer-Gesellschaft heißt. Es ist eine erschütternde Reise durch die Orte der Kriegsverbrechen seines Großvaters, seines leiblichen Vaters und seines Stiefvaters. Es ist die Reise durch ein Amstetten der 1950er Jahre, in dem noch völlig unverstellt dem Nazi-Regime nachgetrauert wurde. „Das ist der Sohn vom Gerhard“, so stellt ihn seine ebenfalls deutschnational gesinnte Großmutter in der Konditorei Exel am Hauptplatz von Amstetten vor.

Martin Pollacks Landschaften sind Erinnerungslandschaften. Niemals bewegen sich Menschen darin zufällig, wenn sie die Blumen am Grab ihrer Angehörigen gießen. Nüchtern, aber nicht unberührt, zitiert Martin Pollack aus der „Bürokratie des Terrors“. Recherchen in Archiven, Museen oder vor Ort sind ebenso Grundlagen seiner Texte wie Fotos aus Familienbesitz. Diese Dokumente beschreibt er so bildhaft, dass es keinen Abdruck der Fotos braucht. Eine wichtige Quelle ist das Tourenbuch seines Vaters, in dem vermerkt ist, wenn er „sehr lustig und fidel“ Urlaub vom Morden und Mordenlassen macht.

Martin Pollack kittet nichts mit dichterischer Freiheit. Der 1944 geborene Autor lässt Zweifel und Unklarheiten seiner kindlichen Erinnerung zu: „Es war für ein Kind nicht leicht, sich in dieser Welt zurechtzufinden“. Als Erwachsener bereut er oft, nicht gefragt oder nie darüber geredet zu haben. Mit seinen Recherchen findet er sogar den Bruder des Mörders seines Vaters. Dieser ist überzeugt, dass es kein Raubmord, sondern Notwehr gewesen sein muss, denn Rudolf G. sei immer „brav und anständig“ gewesen. „Brav und anständig“ waren alle Kriegsverbrecher in der verklärten Erinnerung seiner Großmutter, und ihre Mitgliedschaft in der NSDAP war rückblickend plötzlich eine „besoffene Geschichte“.

Mit seinem neuesten literarischen Werk Die Frau ohne Grab. Bericht über meine Tante (2019) setzt Martin Pollack seinen Weg der schmerzlichen Erinnerung konsequent fort – mit allen Widersprüchen, die dabei zu ertragen sind.