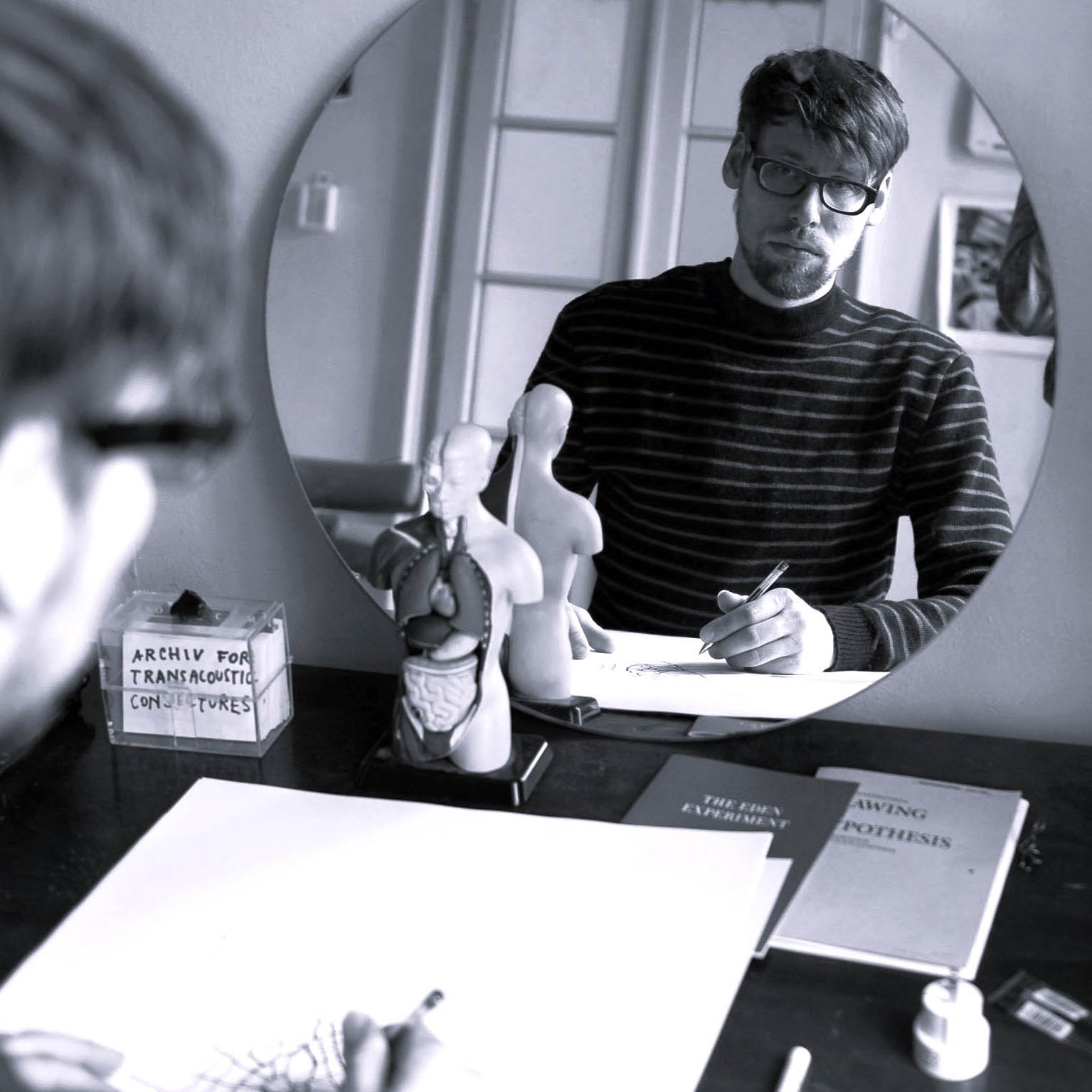

Der Weltenbauer

In konzentrischen Kreisen nähert sich Nikolaus Gansterer seinem Untersuchungsobjekt. Komplexe Versuchsanordnungen führen ihn Schritt für Schritt an die gestellte Thematik heran. Die Neugierde treibt ihn dazu, sich diverser wissenschaftlicher Methoden zu bedienen und sie für seine künstlerischen Arbeiten einzusetzen. Seine produzierten Ergebnisse sind nicht abstrakte Zahlen und Daten wie in der Wissenschaft. Nikolaus Gansterer «baut Welten». Welten, die mit den Sinnen wahrnehmbar sind, die emotional bewegen und nicht Lösungen anbieten, sondern Fragen aufwerfen. Seine Experimente sind «Streitfelder», wie er sagt. Sie sind offen für jegliche Interpretation und bearbeiten sozialpolitische, aber auch philosophische Themen. Niemals steht der Mensch selbst im Mittelpunkt, sondern immer das, was er produziert, was ihn bewegt. Er sammelt akribisch die notwendigen Daten, registriert, zeichnet auf, kartografiert und deckt verborgene Zusammenhänge auf. Er bedient sich diverser künstlerischer Medien. Filigrane Zeichnungen, labor ähnliche Installationen, Performances und Videoaufnahmen fokussieren seine Ideenstränge in großer ästhetischer Qualität. Seine Modelle stehen symbolhaft für die Vernetzung der Dinge. Nichts kann für sich allein, isoliert existieren. Nur die Verbindungen schaffen Sinn. Vernetzt sind auch seine Arbeiten untereinander. Er bringt Teile von alten Projekten in neue ein, entwickelt sie weiter und findet neue Ergebnisse. Gansterers künstlerische Forschungen sind getragen von wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit und lassen doch viel hintergründigen Humor zu. Totes wird belebt, wenn er ein Stillleben «aus der Stille holt», es destilliert und zum Duften bringt. Pflanzen werden gut oder böse, je nachdem, ob sie mit Bach-Kantaten oder «Death Metal»-Musik beschallt werden. Nikolaus Gansterer legt in seinen künstlerischen Experimenten die den Dingen immanenten Vernetzungsstrukturen offen und decodiert, sinnlich wahrnehmbar, deren mögliche Verhältnisse von Zeichen und ihre Bezüge auf das untersuchte Objekt.