Raupen von Engeln

Stellen Sie sich vor, Sie stecken den Schriftsteller in eine Schublade. Jedoch beim Öffnen müssen Sie feststellen: Der war gar nie drinnen! Trösten Sie sich. Es ergeht Ihnen nicht anders als jenen, die seit mehr als 30 Jahren versuchen, Einweckgläser über ihn und sein Werk zu stülpen, mit akkurat gemalten Etiketten: «68er», «Politisch korrekt», «Kritisch», «Modern!», vergeblich. Sobald ein Peter-Henisch-Fänger triumphierend seine Beute präsentieren will, ist ihm diese entfleucht. Und Vorsicht. Wahrscheinlich beobachtet dieser Henisch Sie gerade in diesem Augenblick, verschmitzt, sorgfältig, präzise, sodass Sie in seinem vorletzten Buch ganz unverkennbar zu erkennen sein werden. Denn um Zeit und Raum hat er sich noch nie gekümmert, der Henisch, Raum und Zeit löst er mit unnachahmlicher Leichtigkeit in Literatur auf. Karl May trifft Franz Kafka; E.T.A. Hoffmann taucht bei einem Vortrag über sich selbst höchstselbst auf; und die PopIkone Jim Morrison versteckt sich möglicherweise nur (während Henisch seiner Seele zu Leibe rückt), statt ordnungsgemäß gestorben zu bleiben.

Woran Sie Peter Henisch erkennen: nicht im engen, im einengenden Sinn an einem Stil, der sich über alles stülpen würde. Denn er strebt nach vollkommener Kongruenz von Form und Inhalt. «Baronkarl», «Bali oder Swoboda steigt aus», «Pepi Prohaska Prophet», «Der Mai ist vorbei», «Die kleine Figur meines Vaters», «Vom Wunsch, Indianer zu werden», «Kommt eh der Komet», «Steins Paranoia», «Hoffmanns Erzählungen», «Morrisons Versteck», «Schwarzer Peter» u. v. m. Jedes seiner Werke ist verblüffend anders. Das (Ver)bindende und Unverwechselbare ist das vollkommene Beherrschen der Perspektive: der kompromisslos subjektive Blickwinkel des Erzählers und der präzis gewählte Winkel, in dem das Erzählte auf den Leser trifft. (Ver)bindend und unverwechselbar ist die (Sehn)Sucht des Schriftstellers, das eigene Sein aufzuspüren und seine eigenwillig konsequente Art der Spurensuche: das Leben von Menschen durchkämmen, die ihm auf die eine oder ganz andere Weise nahe stehen, mögliche und tatsächliche andere Ichs, lebende, verstorbene, zukünftige; ihnen nachfühlen, nachfahren, nachträumen, ihnen unheimlich nahekommen, jedem seiner Art gemäß; die Menschen vereinnahmen, um sie, mit feiner Ironie gebrochen, als Figuren in eine literarische Existenz zu werfen; ihnen die ursprüngliche Wahrheit lassen und sie um eine literarische Wahrheit bereichern; die Figuren in eine intuitiv geschaffene Lebenssituation stellen, real oder irreal; geduldig beobachten, was passiert; und alles sorgfältig aufschreiben: So besessen von Sorgfalt ist Peter Henisch, dass er die zentralen Werke immer wieder neu schreiben muss, um der Figur noch näher zu kommen.

Die (kleine) Figur seines Vaters beschäftigt den Schriftsteller ein Leben lang. Seine Geschichte seines Vaters. Das Ich des Schriftstellers und Erzählers Peter Henisch kommt dem Ich des Kriegsfotografen Walter Henisch bisweilen so nahe, dass ein Unterscheiden nicht möglich ist. Doch der Unterschied ist groß. Der Vater trägt die Kamera als Schild vor sich her, zum Schutz vor dem Krieg und zum Schutz vor dem Leben, denn wer es abbildet, kann es nicht gleichzeitig (er)leben. Der Sohn hingegen stellt sich dem Leben, nimmt es ungehindert von psychischen oder ideologischen Barrieren hochsensibel wahr und setzt sich ihm, schreibend, ungeschützt aus. Das Unerklärliche lässt er unerklärt und zwingt uns damit, endlich zu verstehen.

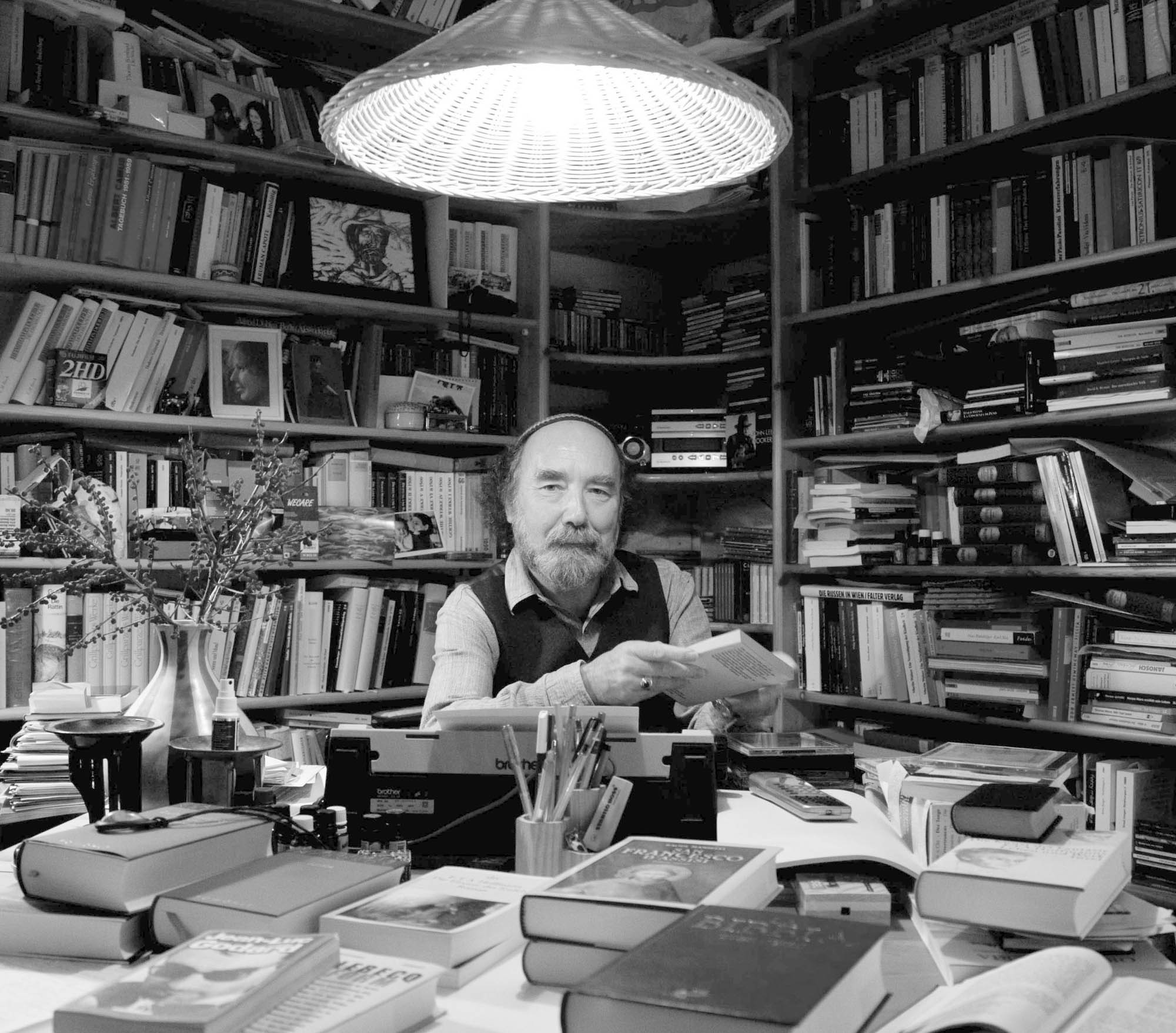

Peter Henisch, geboren 1943, lebt in Niederösterreich, Wien und der Toskana, veröffentlicht seit 1971. Soeben ist sein 25. Buch erschienen: «Die schwangere Madonna». Eine Hommage ans Unterwegssein, um nirgendwo anders anzukommen als bei sich selbst. Ausdruck einer Haltung, von der sein ganzes Werk durchwoben ist, auf den Punkt gebracht in einem Satz. «Wir Menschen», lässt der Schriftsteller sein Alter Ego Josef sagen, «wir Menschen sind nur Raupen von Engeln …»