Weltenbilder/Bilderwelten

Nicht der Anblick einer Sache ist wichtig, sondern die Vorstellung von ihr.

Walter De Maria

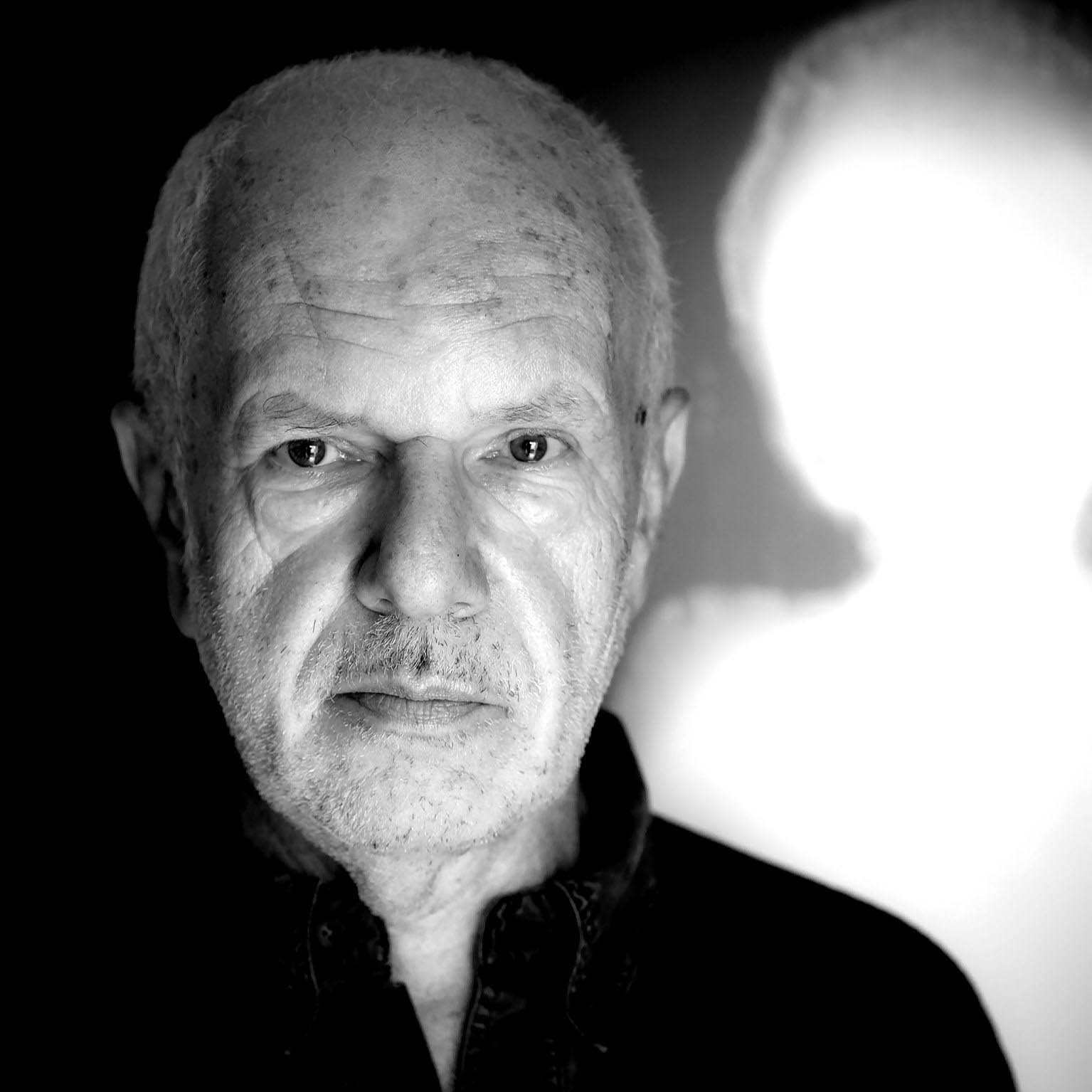

«Puzzle» betitelt Robert Zahornicky eine Polaroid-Fotoserie, mit der er 1983 erstmals in Form einer Ausstellung und Publikation an die Öffentlichkeit trat. Der Titel ist hinsichtlich der Vielfalt und Polyvalenz ein Synonym für das bis heute geschaffene Werk geworden. Das betrifft sowohl das thematische als auch das mediale künstlerische Selbstverständnis, bei dem die Fotografie die bildnerische Virulenz seiner Kunstwelten bildet. Zunächst nur fotografisch arbeitend, ließ er rasch konventionelle Gebrauchsweisen hinter sich, so wie er sich bald auch das Grenzüberschreitende von Kunstformen nachdrücklich zu eigen machte.

Nicht zuletzt mag dies an seinem Werdegang liegen. 1952 in Wien geboren und seit 1992 in Preßbaum wohnhaft, absolvierteZahornicky eine Lehre als Schriftsetzer, die sich in späteren Werken in Form der Auseinandersetzung mit Bibliotheken, dem Themenkatalog, Telefonbuch und Texten sowie deren Desemantisierung etwa in der Serie «Shredder» widerspiegelt und sowohl als C-Print als auch in Form kleiner Papierobjekte realisiert wurde (1999 zeigte er diesbezügliche Werke in Form einer Installation, unter anderem in der Niederösterreichischen Landesbibliothek). Die Fotografie begann ihn Anfang der 1970er Jahre zu interessieren. Nach einem mehrjährigen autodidaktischen Aneignungsprozess begann er in den 1980er Jahren seine künstlerische Laufbahn, seit 1987 arbeitet er freiberuflich.

Es ist die Möglichkeit des Narrativen, die Zahornicky zunächst am Fotografischen zu interessieren begann. Das visuelle Entwickeln und Erzählen von Geschichten verschränkten sich früh mit Formen von Land Art, etwa die Projekte «Carnuntum – Carnac» (1982), «Venus von Willendorf» (1984), «Zeit-Spuren» (1985/86), «Hl. Leopold» im Wienerwald (1986)oder «Das Geheimnis der Titanic» (1988), bei denen das Fotodokumentarische aktionistischer Handlungen bestimmend war (wie auch in der Arbeit «Burntime» [1996] auf dem Gut Gasteil).

Nicht zufällig im Kontext seiner «Land Art-Erfahrungen» wurde «Natur» Mitte der 1980er Jahre ein kontinuierlicher Ort seiner künstlerischen Reflexionen, wo sich Kultur, Kunstgeschichte und Naturgeschichte zu sinnlichen, poetischen, aber auch zivilisationskritischen Erzählungen verschmolzen, in denen das Imaginative des Sehens eine wichtige Rolle spielt. «Bäume ohne Schatten» heißt eine fotografische Serie von 1985, die – inspiriert von C. D. Friedrich – das Waldsterben thematisiert. Hier findet sich auch der Brückenschlag zu seinen Audioarbeiten für das Kunstradio Ö1, wo er ab 1987 immer wieder akustische Werke präsentiert, unter anderem «Aletheia», das Naturgeräusche als Teil einer Naturlandschaft in Form von «Ready-Mades» wiedergibt.

Natur als kulturelles und mediales Konstrukt, als Material fotografischer Explorationen und Imaginationen bildeteinen essentiellen roten Faden in Robert Zahornickys Gesamtwerk. Die umfangreichen Serien «Global Change» (1992) oder «terraforming» (1993) simulieren erdgeschichtliche Urszenen. Einen besonderen Aspekt dabei bildet die 1996 entstandene Serie «Horizonte», die medienanalytisch in fulminanter Weise wahrnehmungsreflexiv das Phänomen Horizont als intrafotografischen Effekt imaginiert und nachdrücklich die Frage nach der (medialen) Wahrnehmbarkeit von Natur und Welt stellt. Ebenso beeindrucken auch die seit Ende der 1990er Jahre entstehende Serie «Wildnis» und die seit kurzem begonnene, noch unveröffentlichte Arbeit «Bonsai-Wildnis» mit ihrem neusachlich-präzisen fotografischen Charakter von Mikro- und Makroperspektiven, die Albrecht Dürers Naturstücke ebenso rezitieren wie die botanischen Konstrukte von Karl Blossfeldt.

«Ich verstehe im Medium Fotografie die Natur daher nicht bloß als Abbildung,sondern als Parabel für eine geistige Verwandtschaft, deren Bedeutung weit über das Bildliche hinausgeht», formuliert Zahornicky sein diesbezügliches Medienselbstverständnis.

Es gelingt ihm, die Fotografie in ein«all in»-Bildphänomen zu verwandeln undscheinbar mit Leichtigkeit alle möglichen Kategorien von Kunst und Medien hinter sich zu lassen. Lange bevor der Begriff «crossover» in den späten 1990er Jahren etabliert wurde, war dies für ihn künstlerische Selbstverständlichkeit. Seine Arbeiten «gründen stets in einem philosophisch und philologisch fundierten, handwerklich soliden und nie den Bezug auf das Fotografische aus den Augen lassenden Forschen nach dem, what images return», wie Pete Zawrel einmal schrieb.