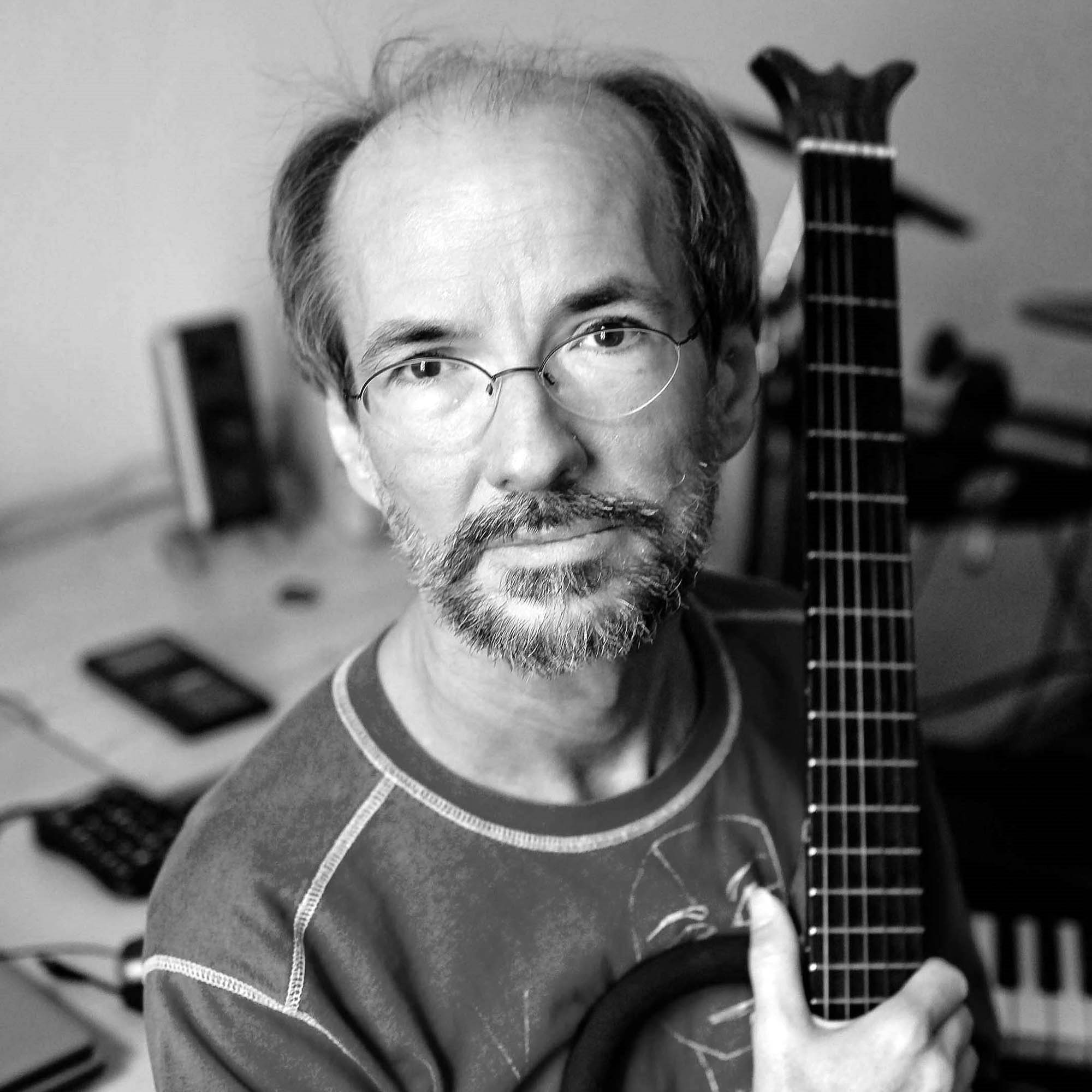

Von Musik durchdrungen

Wilfried Satke, 1955 in Mödling geboren, studierte Gitarre (Konservatorium der Stadt Wien, Musikhochschule Wien) und Komposition (Konservatorium der Stadt Wien). Wie viele Komponisten arbeitet er als Musikpädagoge, als Interpret kennt man ihn als Mitglied des Cone-Quartetts und des Avantgardetrios Cone_3. Als Komponist und Gitarrist beschäftigt er sich seit 20 Jahren intensiv mit außereuropäischer Musik (Afrika, Amerika oder Java), seit zehn Jahren gilt sein Hauptinteresse den «Midi-Invironments» für Liveperformances, wobei die Zusammen ar beit mit der Videokünstlerin Mingo eine be sondere Rolle spielt.Wilfried Satke ist ein Stiller, dem es nie um vordergründigen Ruhm oder Aufführungszahlen geht, tritt er aber vor die Öffentlichkeit, geschieht dies «auffällig», sodass sich das Publikum lange an ihn erin nert: wie an seine «Werkzeugmusik», in der er alltägliche Handwerks- und Maschinen geräusche zu sinnvoll-heiterer Musik formte. Da die multimediale Komponente immer wichtiger wurde, inspirierte ihn ein nostalgischer Techno-Train zu einem Werk, das im Zug seine Realisierung fand. Auffällig ist das Stück «Licht und Schatten 1», ein Solo für einen Dirigenten, mit dem er in den Bereich des musikalisch Surrealen, fast Komischen vordringt: Gefilmte Handbewegungen des Dirigenten werden einem analogen Videomischpult zugeführt, wo sie mit computergenerierten Bildern gemischt werden. Er ist ein Grübelnder, neue Wege und Konzepte Suchender, der auf listige Weise Humor einstreut. Logik, Kombinatorik und erweiterte Modi bestimmen seine kompositorische Arbeit. Werktitel wie «Schach», «Sudoku» oder «Reigen» zeigen dies. Sein Werkverzeichnis ist kein übergroßes. Kammermusikbesetzungen überwiegen, meistens mit elektronischem Anteil. Die Werke lassen sichnicht den herkömmlichen Gattungen zuordnen. Ein «polymodales Improvisationskonzept» oder «aus Fotos generierte Sounds, die mit einer Midi-Gitarre getriggert werden», verweisen auf grundsätzlich andere ästhetische Haltungen und verlangen andere Hörerfahrungen, als dies etwa bei einer Klaviersonate oder einer Sympho nie der Fall ist.