Absolut Würdigungspreis

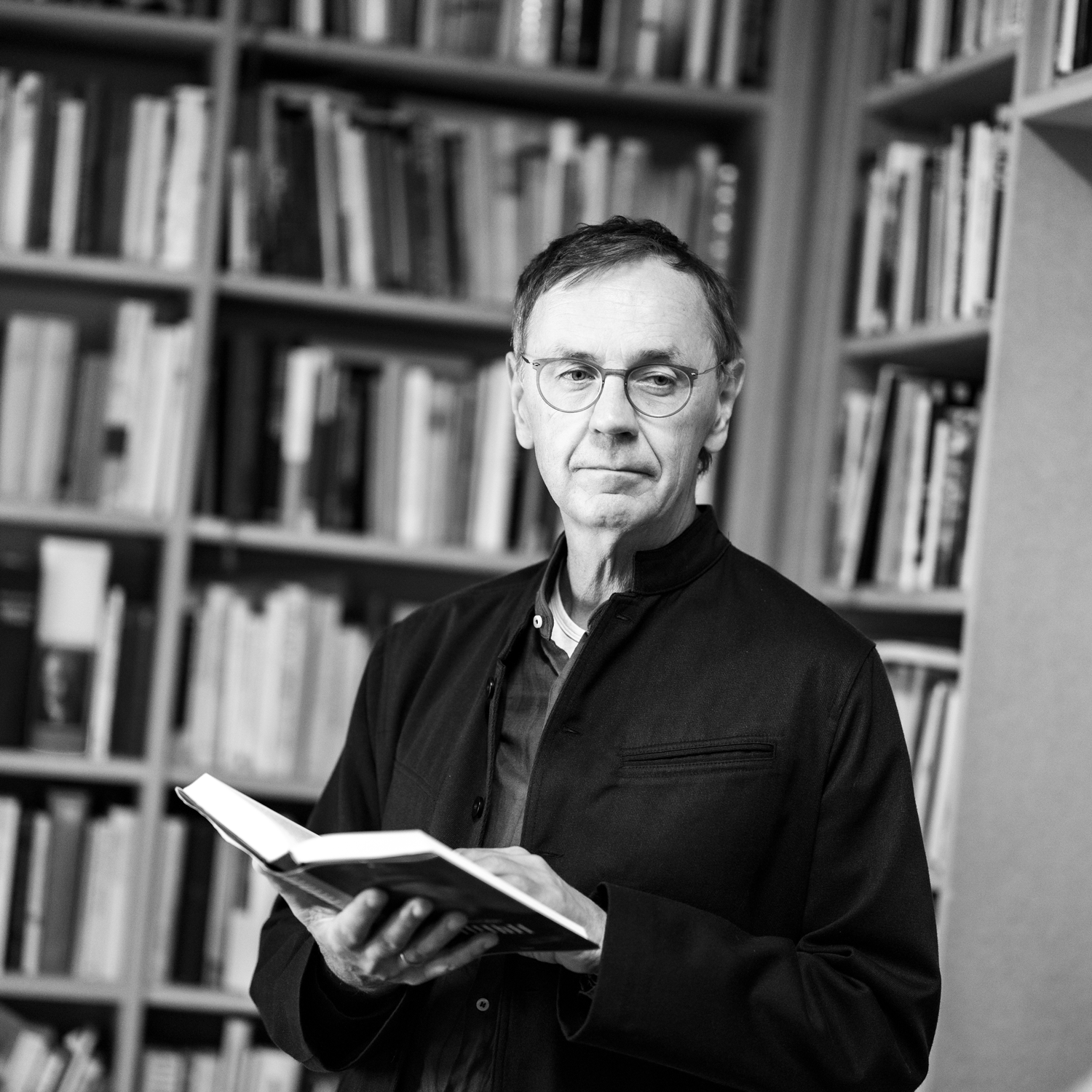

Autor sein heißt, um Susan Sontag zu paraphrasieren, sich für alles zu interessieren, ganz prinzipiell. Die Auseinandersetzung zu suchen, keine vorschnellen Urteile zu fällen, es sich vielmehr im allerbesten Sinne schwerzumachen. Der in der Wachau beheimatete Walter Grond (1957) macht es sich im gemeinten Sinne und auf vielen Ebenen schwer – und ich habe es deshalb im besten Sinne leicht, ihn zu loben und zu beglückwünschen. Die von Grond mit Lebendigkeit erfüllten Rollen sind vielfältig; er wirkte und wirkt als Herausgeber und Vortragender, als Veranstaltender der Europäischen Literaturtage, als Impulsgeber inner- und außerhalb institutioneller Rollen und Verantwortungen.

Das Überschreiten der Grenzen, um Begegnungen zu suchen, ja zu ermöglichen, prägt das Wirken Gronds, es prägt auch sein literarisches Werk, das mit dem Würdigungspreis des Landes Niederösterreich ausgezeichnet wird und hier im Vordergrund zu stehen hat. Die angesprochene schöne Erschwernis wird in Bezug auf Grond, macht man einen Blick in die zahlreichen Rezeptionsbelege zu seinem umfänglichen Werk, oftmals mit dem Absoluten verbunden. In diesem mitunter so leichthin verwendeten Begriff finden sich das Umfassende und das Ganze, das Unabhängige und vielleicht auch Eigenwillige, aber eben auch das Unbedingte – das aber niemals das Bedingungslose sein kann – gebündelt.

Unablässig wird bei Grond beobachtet und befragt, nicht zuletzt auch, was Erzählen meint und heißt, heißen kann. Unter Einrechnung der Verschiebung technologischer Parameter und sozialer Gefüge erinnert Grond – wenn er vorsätzlich Geschichte(n) aufgreift, die sich unter dem Radar der allgemeinen Historie zu bewegen scheinen – an die literarischen Bedingtheiten historiografischer Unternehmungen. Seine Reflexion besagter Umstände mahnt auf kluge, feinfühlige Weise an die Verantwortungen der Schreibenden, die sich streckenweise, so mein Eindruck, mehr an den aufgegriffenen oder gestifteten Ereignissen orientieren als an den populär gewordenen Diskursen der kursierenden (modernen) Objekte:

Denkt man dahingehend etwa an Gronds Roman „Almasy“ (2000), dann ist der Titel in seiner gesuchten Mehrfachbedeutung nur vordergründig die Bezeichnung eines Wüstenfahrzeugs, eines Vehikels im besten Sinne, mit dem dem Protagonist Lemden zwecks Werbetour nach Ägypten geschickt werden. Aber Almasy, so wird sehr schnell (wieder) klar, ist natürlich auch eine historische Figur, Pionier der Aviatik, schwer einzuschätzender Agent, facettenreicher Trickster. Gegenwart und Geschichte können in diesem Text, den ich als Einstieg ins Werk Walter Gronds bzw. zur Wiederbegegnung damit nur besonders empfehlen kann, in ihrer Verwicklung, in ihrem Zusammenspiel aus geschichtlichem Fakt und literarischer Findung, lesend erfahren werden. Genres werden vorsätzlich gemischt, das Absolute der Literatur zeigt sich dabei einmal mehr.

Diesem Absoluten will ich hier, auch unter Betonung der von Grond betriebenen Infragestellung bzw. Übertrittung von begrenzenden Konventionen, einen zweiten Begriff beistellen: den der Erfahrung. Gronds literarische Arbeiten, seien es nun Romane, Hörspiele oder Essays, machen die Textur der Wirklichkeit mit den Mitteln der Literatur erfahrbar, eben weil darin die Krisenaffinität des Erzählens mit Vorstellungen von Reise als einer Form von Begegnung verknüpft wird.

Das eingangs erwähnte umfassende Interesse Gronds, gepaart mit dem Verständnis für die Möglichkeiten eines postmodernen Instrumentenkastens narrativer Strategien, erlaubt die einnehmende Verbindung von Elementen, die im ersten Moment irritierend wirken, die Leserschaft also in die produktive Begegnung mit dem Unvertrauten, dem Fremden hereinholen. Gronds Verhandlung von Geschichte meint konsequenterweise immer auch die Auseinandersetzung mit der Gegenwart, die kritische, alerte Hinwendung zur jüngsten Geschichte, zum unmittelbaren Jetzt. Walter Grond ist für mich nicht zuletzt deshalb als Autor fester Bestandteil österreichischer Literaturgeschichte, eben auch im Sinne ihrer Gegenwart und Zukunft.